채영석 | 캐딜락 CT6 시승기 |

컨텐츠 정보

- 620 조회

- 목록

본문

캐딜락의 새로운 플래그십 CT6를 시승했다. 독일 프리미엄 브랜드들을 겨냥한 차만들기가 포인트다. 경량 차체의 골격과 패널, 새로 개발한 파워트레인, 마그나제의 AWD 액티브 섀시 등을 골자로 주행성에 많은 비중을 두고 있다. 캐딜락 르네상스를 표방하며 등장한 CTS 이래 가장 많은 변화를 보이고 있다. 캐딜락 CT6 3.6 V6 8단 AT의 시승 느낌을 적는다.

크기를 최우선으로 하는 미국차이지만 유럽 기준으로 휠 베이스가 3미터가 넘고 전장이 5미터가 넘는 소위 F세그먼트 모델의 존재감은 강하지 않다. 과거에 드빌 DHS라는 모델이 있었지만 어디까지나 북미시장을 염두에 둔 차였다. 스빌 DHS로 글로벌 시장 공략을 선언하기도 했지만 그것을 알아주는 사람은 많지 않았다.

GM은 캐딜락 르네상스를 표방하며 2001년 CTS를 내놓았다. 독일 뉘르부르크링에서 주행테스트를 하는 등 노골적으로 독일 프리미엄을 경쟁 상대로 표방했다. 우선은 그 전위적인 스타일링으로 세간의 이목을 끌었고 주행성에서도 미국차로서는 상상할 수 없는(?) 수준이라는 높은 평가를 얻었다.

그로부터 15년이 지나 F세그먼트의 신 병기 CT6를 내놓았다. CTS를 통해 얻은 자신감을 바탕으로 본격적으로 프리미엄 경쟁에 뛰어 들겠다는 의지의 표현이다. 하나의 브랜드를 만드는데 얼마나 많은 시간과 공을 들여야 하는지 보여준다.

이런 변화를 이끌고 있는 것은 아우디 미국법인과 인피니티 수장을 역임한 CEO 요한 드 나이슨이다. 그는 인피니티에서는 본사를 홍콩으로 옮기고 영문 + 숫자 차명을 도입했었다. 캐딜락에 와서도 본사를 뉴욕으로 옮기고 차명을 바꾸고 있다. 프리미엄 브랜드의 방정식으로 굳어가는 네이밍 전략을 도입한 것이다. 이 모든 것이 결국은 독일 프리미엄 브랜드와의 경쟁을 지향한 것이다.

판매대수가 그의 전략이 옳다는 것을 방증하고 있다. 2015년 글로벌 신차 판매대수는 27만 7,868대였다. 2016년에도 7월까지 15만 3,937대를 판매해 30만대 돌파는 기정사실화됐다.

GM은 2020년까지 캐딜락 브랜드에 8개의 신차를 추가해 연간 판매대수를 50만대로 끌어 올린다는 계획이다. 여기에는 새 엔트리 모델 및 SUV 등이 포함돼 있으며 8개의 신차 중 5개는 현재까지는 없었던 세그먼트의 모델이다. ATS보다 작은 엔트리 모델도 개발 중이고 2018년 이후에는 CT6보다 큰 모델도 나온다. 이는 2014년 말 상표등록한 차명을 보면 알 수 있다. 등록된 차명은 CT2와 CT3, CT4, CT7, CT8, XT2, XT3, XT4, XT5, XT6, XT7, XT8 등이다.

이런 힘의 배경은 상품성이다. 2009년 파산했다 살아난 GM은 오랜 역사를 통해 축적된 저력을 바탕으로 기본기에 충실한 차만들기와 경쟁력 있는 가격으로 빠른 회복세를 보이고 있다. 그만큼 상품성이 좋아졌다는 것이다.

그런데 캐딜락에서는 상품성을 넘은 제품력이 필요하다. 상품성이 좋고 옵션이 풍부해도 플래그십인 CT6의 미국시장 시판 가격은 2.0리터 5만 3,495달러를 시작으로 3.6리터 사양이 최고 8만 7,465달러다. 메르세데스 벤츠의 9만 6,600~19만 1,300달러와는 거리가 있다. 아직까지 대당 판매가격이 10만 달러를 넘지 못했다. 참고로 미국시장에서 세단 기준 10만 달러 이상의 모델을 갖고 있는 브랜드는 메르세데스 벤츠를 비롯해 BMW, 아우디, 재규어, 렉서스 등이다.

그러니까 캐딜락은 인피니티와 아큐라, 링컨, 그리고 최근 등장한 제네시스 등과 경쟁을 해야 하는 처지이다. 그 상황에서 등장한 것이 CT6이고 이를 통해 그들의 제품력을 제고하겠다는 것이다. 제품력은 상품성을 바탕으로 한 브랜드력을 말하는 것이다.

한 가지 후발 브랜드로 프리미엄 진입에 성공한 토요타의 렉서스와는 상황이 다르다. 렉서스는 미국시장을 주 타겟마켓으로 했었지만 캐딜락은 지금 중국시장을 최우선으로 하고 있다. CT6는 디트로이트 햄트랙 공장에서 생산되고 있지만 PHEV 버전은 2016년말부터 중국에서 생산되어 미국으로 수출된다.

GM은 캐딜락의 두 번째 중국 현지 공장 가동을 시작했다. GM의 중국 합작사인 SAIC이 80억 위안을 투자한 공장에서 차체와 도장, 조립, 테스트 트랙 등을 가동한다. 생산 용량은 연간 16만대. 캐딜락은 2015년 중국시장에서 2014년보다 17% 증가한 7만9,779대를 판매했다.

한국에서는 중국에 대해 많은 부정적인 시각을 내 비치는데 그것은 중국시장을 오해해 실패한 입장에서의 이야기이다. 산업사회에서 정보사회로 넘어가지 못한 우리의 부진을 합리화한 것이기도 하다. 중국은 제조강국에서 정보강국으로 진입해 있다. 제조업 비중이 41%, 서비스업 비중이 51%이다. GDP대비 수출 비중도 2015년 기준 28%에 불과하다. 여전히 모든 자본은 중국으로 몰리고 있다. 다만 중국 업체들이 예상외로 빠른 속도로 경쟁력을 높여가고 있어 거기에 대응하지 못하는 기업들이 중국시장에 대해 부정적인 시각을 보이고 있을 뿐이다. 앞으로는 양산 브랜드든 프리미엄 브랜드든 중국시장에서 살아 남아야 글로벌 경쟁력을 갖출 수 있다. 캐딜락은 그것을 알고 있는 것이다.

CTS의 캐딜락 르네상스에 이어 CT6 는 캐딜락의 혁명을 표방하고 있다. 하드웨어의 기본적인 잠재성을 높여 주행성에서 독일 프리미엄 브랜드를 능가하겠다는 것이다. CT6는 동급 독일차보다 150kg 가렵다. 외판 패널은 모두 알루미늄으로 했다. 구조제는 알루미늄 60%, 고장력 강판 40%의 하이브리드 차체다. 스팟 용접과 레이저 용접 등을 효과적으로 조합해 차체 강성을 높이는데 많은 비중을 두었다.

그 결과 화이트 보디는 S클래스와 7시리즈의 숏 버전보다 가벼울 뿐 아니라 한 등급 아래인 E클래스와 5시리즈보다도 가볍다. 이것만으로도 CT6의 캐릭터를 짐작할 수 있다. 그런 차체 강성의 변화는 앞 펜더 부분의 높이를 극히 억제하는 등 디자인 자유도도 제공하고 있다.

처음 사진으로 접했을 때는 CTS의 대형 버전이라고 생각했었다. 실제로 만나 보니 역시 미국차라는 느낌이 강하다. 존재감 우선의 차만들기를 한다는 것이다. 그것을 극대화하는 방법은 직선을 많이 사용하는 것이다. 그러면서도 헤드램프와 리어 컴비내이션 램프 등에서는 캐딜락의 DNA를 살리고 있다.

앞 얼굴에서는 커다란 그릴과 그 가운데 캐딜락 엠블럼이 카리스마를 풍긴다. 헤드램프의 선과 아래쪽으로 이어지는 LED 블레이드 렌즈가 그로테스크함을 만들고 있다. 측면에서는 롱 휠 베이스를 무기로 후드와 트렁크 모두 길다. 트렁크를 짧게 해 스포츠성을 표현하는 독일차와는 다른 실루엣이다. 그래도 C필러를 눕혀 슬릭함을 표현하고는 있다. 휠 하우스와 타이어의 크기 역시 당당한 존재감을 표현할 수 있는 비율이다.

뒤쪽의 그래픽은 앞쪽에 비해서는 안정적인 분위기다. 수직형 램프는 여전히 캐딜락임을 한 눈에 알아 볼 수 있게 하는 요소다. 범퍼 아래쪽의 트윈 더블 배기 파이프는 스포츠성과 존재감을 동시에 표현하는 수법이다.

인테리어는 익스테리어와는 달리 과거 벤치 시트부터 느껴왔던 미국적 질감은 아니다. 대시보드의 레이아웃이 우선 글로벌화, 더 정확히는 독일 프리미엄 브랜드들의 느낌이 표현되어 있다. 질감까지 똑 같지는 않다고 해도 특별히 부족하다고는 할 수 없다. 우드와 메탈의 조화로 호화로움을 표현하는 아우디 A8과 비교하면 아무래도 우위에 있다고 보기는 어렵다.

가운데 10.2인치 고해상도 스크린으로는 CUE인포테인먼트 시스템을 즐길 수 있다. 버튼을 최소화한 것은 시대적인 흐름이다. 애플 카플레이는 작동이 되지만 아직 안드로이드 오토는 안된다. 34개의 스피커를 채용한 BOSE사운드 시스템도 캐딜락이 CT6에 어떤 생각을 갖고 있는지를 보여 준다.

4스포크 스티어링 휠은 캐딜락 앰블렘을 제외하면 첨단화되어 가는 이 시대 고급차들이 그렇듯이 다양한 리모컨 버튼이 즐비하다. 그 안으로 보이는 계기판은 가운데 속도계 왼쪽에 엔진회전계, 오른쪽에 수온계와 연료게이지가 나열되어 있다. 좌우 클러스터 가운데를 디스플레이창으로 활용하고 있다. 가운데 클러스터에는 나이트 비전용 스크린이 뜬다. 적외선 카메라를 사용하는데 차 앞쪽에 사람이 있으면 사각형으로 표시된다. 빨리 지나갈 경우에는 감지가 되지 않는다.

부츠 타입의 전동식 실렉터 레버는 R N D M 만 있다. 그 오른쪽 컵 홀더 등의 처리 방식도 과거의 미국차 감각과는 다르다. 뒤쪽의 터치패드도 고급성을 표현하는 방법이다. 이 장비는 아직은 사용에 익숙하지 않는 장비인데 시간이 더 걸릴 것으로 보인다. 내비게이션 입력은 터치패드로 되지 않는다. 그 뒤쪽에 무선 충전장치가 있다.

시트는 5인승. 전동 조절식으로 메르세데스 벤츠가 했던 도어 트림 부분의 시트 형상 레버로 조절할 수 있다. 세미 버킷 타입으로 시트 쿠션 허벅지 부분의 지지성이 좋다. 착좌감은 탄탄하다. 푹신함을 우선으로 했던 과거의 미국식이 아니다. 리어 시트는 5인승으로 접이식은 아니다. 앞뒤 좌석 공히 공간감이 압도적이다. 83mm 이동이 가능하다. 무릎공간과 머리 공간이 넉넉하다. 긴 휠 베이스 덕이다. 옵션으로 마사지 기능이 있다.

뒷좌석 별도로 온도 조절이 가능한 것은 당연하다. 230볼트 전원을 사용할 수 있는 것도 그렇고 뒷좌석 전용 10인치 모니터가 헤드레스트 뒤에 있는 것도 역시 상품성을 높이기 위한 장비이다. 쇼파 드리븐으로 사용되는 것도 상정한 장비이다. 이를 위한 리모콘과 헤드셋이 있다. 트렁크도 넓고 깊다. 플로어 커버를 들어 올리면 스페어 타이어가 보인다.

앞서 언급했듯이 포인트는 경량 차체와 골격과 패널, 신 개발 파워트레인, 마그나제의 AWD 액티브 섀시의 채용이다. 엔진은 세 가지. 모두 가솔린 직분사 타입이다. 2.0리터 직렬 4기통 직분사 터보차저 265마력 3.6리터 V6 직분사 335마력, 3.0리터 V6 직분사 트윈 터보 404마력 등이다.

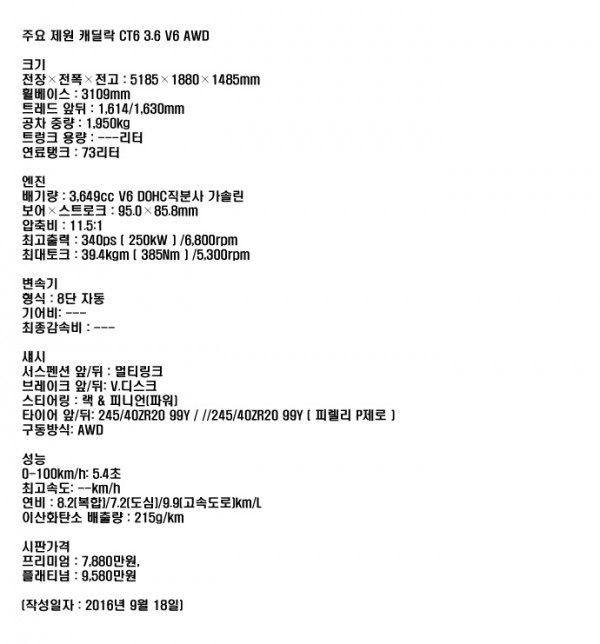

시승차는 새로 개발한 3.6리터 V6 DOHC 직분사 가솔린. 최고출력 340ps(250kW)/6,800rpm 최대토크 39.3kgm(385Nm)/5,300rpm을 발휘한다. 이 엔진은 블록이 강철제로 알루미늄 블록보다는 조용하다. 그만큼 그만큼 차음재를 덜 사용하게 되므로 차 무게를 줄일 수 있다.

변속기는 8단 AT. GM도 변속기를 자체적으로 개발 생산하고 있다. 구동방식은 V6 사양은 모두 AWD가 조합된다. 오토 스톱 앤 스타트 기능과 함께 주행 상태에 따라 6기통 중 2기통을 멈추는 기능도 갖추고 있다. 이를 통해 연비를 향상시키는 기능을 하고 있지만 발휘되는 주행조건이 있는 만큼 자주 구동되진 않는다.

우선은 기어비 점검 순서. 100km/h의 엔진회전은 1,700rpm. 배기량에 비해서는 높은 설정이다. 레드존은 6,500rpm.

정지 상태에서 풀 가속을 하면 6,200rpm부근에서 시프트 업이 이루어진다. 50km/h에서 2단, 75km/h에서 3단, 125km/h에서 4단으로 변속이 진행된다. 2~3단의 기어폭이 의외로 좁다. 그래서인지 초기 가속감이 폭발적인 느낌은 아니다. 효율을 중시한 세팅이다. 그러면서도 가속성능은 수준급이다. 0-100km/h가 5.5초대이다. 가속감은 부드럽고 경쾌하다 V8이 아닌V6로 이 거대한 차체를 이 정도로 끌고 가는 것은 그만큼 내연기관의 성능이 좋아졌다는 얘기이기도 하다.

엔진음의 침입은 적다. 오늘날은 주행성을 강조해도 사운드를 죽이는 편이다. 가속시 부밍음이 V8을 연상시키는 것은 캐딜락에도 음향팀이 별도로 있다는 것을 말해준다. 아무리 전자장비가 만재되어도 보고 듣고 느끼는 감성은 여전히 자동차의 선택을 위한 요소 중 하나로 작용하고 있다.

서스펜션은 앞뒤 모두 멀티 링크. 댐핑 스트로크는 짧다. 독일 프리미엄 브랜드와 비슷한 수준으로 단단한 느낌을 주는 이유다. 딱딱한 느낌은 더 이상 없다. 차체 강성의 향상으로 서스펜션 세팅의 자유도가 높아진 것이다. 롤 각도 충분히 억제되어 있다. ESP의 개입 포인트는 빠르다. 조금만 미끄러운 노면에서도 반응을 한다. 마그네틱 라이드 컨트롤로 한 단계 숙성됐다.

록 루 록 2.3회전의 스티어링 휠을 중심으로 한 핸들링 특성은 뉴트럴. 다만 가끔씩 롱 노즈로 인한 언더 스티어 경향이 나타날 때도 있다. 응답성은 아주 예민하다. 유격이 큰 과거 미국산 대형차의 그것이 아니다. 리어 스티어 시스템의 적용으로 조향성이 좋아졌다. 리어 휠은 역위상 그러니까 앞 바퀴와 반대방향으로 3.5도까지 조향된다. 이는 저속에서는 회전력을 돕고 고석에서는 안정성을 높여준다. 실제 운전시의 변화는 체감하지 못했다. 위화감이 없다.

드라이브 모드에서 투어 모드와 스포츠 모드의 하체 느낌 차이가 크지 않은 점이 보인다. 단단한 하체는 거의 그대로다. 그래도 상품성이라는 측면에서 CT6의 주행성은 독일 프리미엄 브랜드와 다르다고는 할 수 있어도 특별히 뒤지지는 않는다. 특히 갈수록 연성화되어가는 운전 특성을 감안하면 굳이 아날로그 시대의 주행성만을 선택의 기준으로 삼지 않는 시대에서는 더욱 그렇다.

다만 메르세데스 AMG, BMW M 아우디 RS 등의 스페셜 디비전이 아직 없다는 점은 시장에 따라서는 핸디캡으로 작용할 수도 있다. 물론 ADAS, 즉 운전자 보조 시스템에서는 차이가 있다. CT6에도 차선 이탈 방지 시스템이 채용되어 있다. 차선 이탈 경고는 시트 진동을 통해서 한다. 차선 인식의 정도도 예민하지는 않다. 차로 중앙을 지키지는 못한다. 아직까지 이 부분에서 절대적인 성능을 보이는 차는 없다. 물리적인 한계를 극복하려면 아직은 많은 시간이 필요하다. 지금은 카메라가 주변의 차선과 표지판을 인식하는 정도의 차이가 날 뿐이다.

그래도 실내의 룸 미러를 카메라 방식으로 바꾼 것은 새로운 시도다. 룸미러에 손을 대면 뒤쪽의 카메라로 촬영한 영상이 나타난다. 일반 거울에 비해 300% 범위를 비추어주면서 실제 룸미러와 비슷한 각도와 거리감을 보여 준다. 이는 리어 시트나 자잘한 물건으로 후방 시야가 방해를 받는 것을 감안하면 평가할만한 시도다.

캐딜락은 20세기 자동차 왕국 미국의 자존심이다. 그러나 20세기 말 금융산업에 취해 존재감은 약해져 갔다. 너무 거대한 미국시장에만 안주했던 탓도 있다. 이제 글로벌화에 본격적으로 뛰어 들었다. 획기적으로 달라진 차 만들기로 도전하고 있다. 일부에서는 독일 프리미엄 3사와 기본성능에서는 호각지세라고 평가하는 이도 있다. 보는 각도에 따라 더 좋은 부분도 있을 수 있다. 문제는 제품력을 높이는 노력을 위한 시간과 노력이 필요하다. 그 장이 과거에는 미국이었다면 이제는 중국시장에서 인정을 받아야 한다. 캐딜락 CT6를 통해 읽은 시대적인 변화의 흐름이다.

관련자료

-

링크

-

이전

-

다음