채영석 | 아우디 2세대 R8 쿠페 V10플러스 시승기 |

컨텐츠 정보

- 727 조회

- 목록

본문

아우디의 수퍼 스포츠카 R8 2세대 모델을 시승했다. 콰트로에서 아우디스포츠로 사명을 바꾼 아우디 고성능 디비전의 플래그십 모델이다. 2015년 제네바쇼를 통해 쿠페가, 2017년 6월 스파이더가 출시됐다. 오늘날 보기 드문 자연흡기 V형 10기통 엔진을 탑재한 것과 고속역에서도 쾌적성을 잃지 않은 주행성을 표방하고 있다. 아우디 2세대 R8 쿠페 V10 플러스의 시승 느낌을 적는다.

하이엔드 고성능 스포츠카에 대한 평가는 쉽지 않다. 절대 판매대수는 많지 않지만 브랜드의 이미지를 이끄는 역할을 하기 때문에 주행성 향상에 많은 비중을 두는 모델에 대해 일반도로에서의 시승만으로 왈가왈부할 수는 없다. 적어도 같은 장르, 같은 세그먼트의 모델들을 서키트나 폐쇄된 도로에 모아 계측기를 동원해 동시에 비교 시승할 필요가 있다. 그러나 한국의 현실에서는 쉽지 않다. 1세대 R8 쿠페는 용인 스피드웨이에서, 스파이더는 일반 도로에서 시승해 본 적이 있지만 경쟁 모델과 직접 비교는 하지 못했다.

자동차의 심장이 바뀌고 두뇌가 바뀌는 변곡점에 있지만 여전히 자동차라는 제품의 주도권은 독일 메이커들이 주도하고 있다. Made by Japan이 Made by Germany보다 많기는 하지만 시장에서의 존재감에는 차이가 있다. 그 차이를 만드는 것은 기술력이다. 그런데 그 기술력이라는 것이 무엇을 말할까. 엔진과 변속기, 섀시 등 다양한 요소들을 종합한 주행성이 아닐까. 지금은 그 개념도 바뀌고 있지만 앞 날은 모른다. 그런 변화와는 상관없이 희소성이 높은 고성능 스포츠카의 존재감은 희석되지 않을 것이다.

아직까지는 ‘달리고 돌고 멈춘다.’는 자동차의 본질에서 아날로그 감각이 디지털에 우선하고 있다. 물론 오늘날은 그 아날로그 감각이라는 것도 사실은 대부분 전자제어로 만들어지고 있다. 하지만 그것을 ‘감성(Emotion)’이라고 표현하면 전혀 다른 세계가 보인다. 최고출력과 최대토크를 시작으로 최고속도, 가속성능, 핸들링, 거동, 제동성 등 다양한 요소가 어우러져 만들어 내는 주행성에서의 차별화가 보인다.

데이터상의 절대 성능을 두고 비교하면 우열을 가릴 수는 있겠지만 그것으로 모든 것을 평가할 수 없는 것이 스포츠카의 세계다. 같은 엔진의 성능으로 섀시와의 조화를 통해 다른 성격의 주행성을 만들어 내기 때문이다. 그것은 차를 만드는 이들의 사고방식과 철학의 차이에서 기인한다. 하지만 기자와 같은 관찰자들은 독자들이 쉽게 이해할 수 있는 제원표의 수치를 들이 대는 것이 보통이다. 그 수치로 도표를 만들어 제시하면 많은 이들이 반응한다.

자동차는 그렇게 단순하게 평가하거나 비교할 수 없다. 오늘날처럼 세분화가 심화되어가고 있는 시장에서는 우열을 넘어 독창성이 최우선으로 여겨지고 있다. 우열보다 중요한 것은 차별화일 것이다.

기자는 지금도 2006년 파리오토쇼 전 날 밤 파리 라데팡스에서 있었던 R8의 발표회장 분위기가 생생하다. 아우디의 첫 번째 미드십 스포츠카 R8은 ‘아이로봇’이라는 영화를 통해 선 보인 르망 콰트로라는 컨셉트카가 양산형으로 발전한 것이다. 컨셉트카의 차명을 르망 콰트로라고 한 것은 르망 24시간 레이스에서의 우승한 머신이라는 것을 강조하기 위한 것이다. 대표적인 내구 레이스에서 아우디의 존재감은 탁월했다. 그 명성을 수퍼 스포츠카로 구현한 것이기 때문에 시장에서 받아 들여지는 것은 거부감이 없었다. 행사는 그것을 차별화 포인트로 활용하고자 하는 의도가 역력했다.

낮은 전고, 낮은 최저 지상고는 수퍼스포츠카들의 정석이다. 납작 엎드린 자세로 서키트의 와인딩 로드를 미끄러지듯이 달리는 것을 상상하게 하는 요소다. 거기에 거대한 타이어가 중심을 잡고 있다. 레이싱 머신의 로드 버전이라고 하는 이유다. 그러나 그 성격을 표현하는 소프트웨어의 차이는 뚜렷하다. 우선 시각적인 면에서 스타일링 디자인이 눈길을 끌어야 한다. 물론 골프처럼 만인을 위한 차는 아니기 때문에 호불호가 뚜렷할 수 있다.

2세대 R8의 외관에서는 프로포션에는 큰 변화가 없다. 다만 전폭을 넓혀 보다 와이드하고 플랫한 자세로 변했다. 역동적인 이미지를 더욱 강조하고자 하는 의도다.

앞 얼굴에서 아우디의 신세대 라디에이터 그릴을 적용하면서 자연스럽게 좌우 에어 인테이크도 각을 세우고 있다. 아우디의 싱글 프레임도 세대를 거듭하면서 많은 변화를 추구했다. 직선화가 많이 추구되었다. 표현하고자 하는 것은 변함없이 공격성이다. 헤드램프도 각을 주어 선대 모델과는 전혀 다른 이미지를 만들고 있다. 한 쪽에 37개의 LED 램프가 표준 장비된다. 시승차에는 옵션으로 하이빔에 통상의 LED보다 두 배의 조사 거리가 가능한 최신형 레이저 라이트가 적용되었다. 약 600미터까지 조사가 가능하다.

측면 실루엣은 미드십 엔진으로 인해 운전석이 앞쪽으로 이동해 있다. 패스백 스타일의 루프라인은 그대로다. 리어 필러 앞 부분의 카본 사이드 블레이드가 두 부분으로 분리됐다.

뒤쪽의 범퍼와 컴비내이션 램프의 그래픽도 완전히 새롭다. 무엇보다 돌출 타입의 카본제 고정식 리어 윙이 표준으로 장비되어 있는 것도 눈길을 끈다. 메르세데스 AMG GLA에도 이런 윙을 채용했는데 다시 유행이 될 지 두고 봐야 할 것 같다. 디퓨저도 좀 더 각진 모습으로 바뀌었다.

2세대 R8에 채용된 신세대 ASF에 의해 차체 비틀림 강성은 선대보다 40%나 향상됐다. 람보르기니 우라칸과 같이 폭스바겐 그룹의 알루미늄과 CFRP의 하이브리드 스페이스 프레임을 실현했다. 전체의 14%를 카본, 86%를 알루미늄으로 하고 있다.

인테리어는 익스테리어보다 변화의 폭이 더 크다. MMI도 없었던 아날로그 감각에서 디지털화가 접목됐다. 당시에도 센터페시아의 7인치 모니터로 IT시대를 받아 들였었지만 차원이 달라졌다.

아우디 TT에서부터 시작한 MMI가 내장된 12.3인치 TFT디스플레이를 사용한 버추얼 콕핏을 채용한 것이 포인트다. 센터페시아의 모니터를 없애고 계기판에 모든 정보를 표시한다. 조작은 스티어링 휠 스포크와 좌우에 네 개의 버튼으로 한다. 스티어링 휠 림 안에 시동 버튼과 드라이브 실렉트 버튼을 배치했다.

TT와 A4에서 이미 경험한 버추얼 콕핏은 스티어링 칼럼의 VIEW 라는 버튼을 중심으로 작동한다. 가운데 큼지막한 클러스터에 엔진회전계와 속도계를 통합한 형태가 기본이다. 그 상태로 좌우에 각종 정보를 표시해준다. 이때 내비는 왼쪽에 보인다. 버튼을 다시 누르면 속도계와 엔진회전계 클러스터가 좌우에 각각 조금 작은 크기로 표시되며 계기판 전체가 디스플레이창으로 바뀐다. 두 개의 클러스터를 크게 키울 수도 있다. 그 상태로 내비게이션 화면으로 바꾸면 커다란 지도가 나타난다. TT에서 처음 만났을 때는 새로우면서 익숙해지는데 시간이 필요할 것 같다는 생각을 했었다. A4에서는 당연하게 느껴졌는데 R8에서는 시대의 변화 속도에 놀란다.

계기판과 다기능 퍼포먼스 스티어링 휠, 그리고 운전자를 감싸는 듯한 모노포스트라고 하는 프레임이 새롭다. 운전자의 무릎을 지지할 수 있는 패드는 레이싱 머신임을 주장하는 설계다. 오르간 타입의 가속 페달도 같은 맥락이다.

시트는 2인승. 스포츠 버킷 시트로 8웨이 전동 조절식 시트와 틸팅& 텔레스코픽 스티어링으로 착 가라앉는 자세를 취할 수 있다. 시승차인 R8 스파이더 V10 플러스에는 헤드레스트 일체형 레카로 스포츠 버킷 시트 등 경량 카본 소재가 적용되었다. 시트의 다이아몬드 스티칭은 옵션. 파인 나파 풀 레저 트림은 표준. 익스클루시브 디자인 패키지를 적용하는 경우 전용 그린 차체 컬러도 선택할 수 있다. 시트 뒤에는 조그마한 손가방이나 핸드백 정도 놓을 수 있는 공간이 있다.

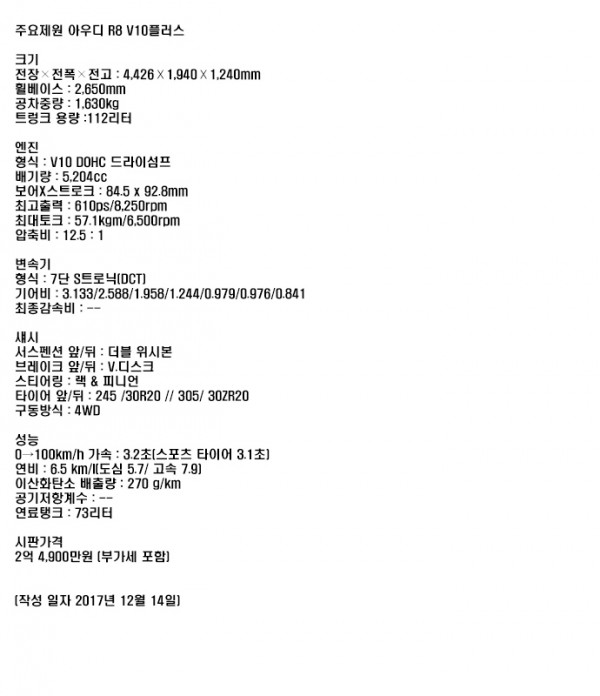

엔진은 5,204cc DOHC V형 10기통. 직분 방식 FSI와 포트분사의 MPI를 조합한 듀얼 이그니션을 채용한 자연흡기로 롱 스트로크 타입이다. 최고출력 610ps/8,250rpm, 최대토크 560Nm(57.1kgm)/6,500rpm으로 고회전형이다. 실린더 온 디맨드 (CoD)’, ‘코스팅(타력 주행)’ 기능이 채용되어 있다. 하지만 시승 중에 작동되는 것을 느껴 보지는 못했다.

변속기는 시프트 바이 와이어 방식의 듀얼 클러치식 7단 S트로닉. 콰트로 시스템은 센터 디퍼렌셜에 수냉식 전자제어 다판 클러치를 사용하고 있다. 여기에 리어 패시브 록킹 시스템을 채용, 토크를 가변 배분한다.

우선은 기어비 점검 순서. 100km/h에서의 엔진회전은 2,500rpm 부근. 통상적인 세팅보다 높은 설정이다. 레드존은 8,500rpm부터.

정지 상태에서 풀 가속을 하면 8,200rpm부근에서 시프트 업이 이루어진다. 70km/h에서 2단, 110km/h에서 3단, 150kmh에서 4단으로 변속이 진행된다. 발진감이 폭발적이다. 오랜만에 대 배기량 자연흡기 엔진의 폭력성을 느껴 본다. 감각이 다르다. 그것은 체감해 보지 않고 설명으로만 이해할 수 없는 것이다. 속도계와 회전계를 읽을 시간을 주지 않고 밀어 붙인다. 무엇보다 으르렁거리는 자연흡기 엔진의 사운드가 새롭다. 그렇다 이제는 이것이 새로운 것이다. 의도적인 사운드 세팅이 아니라 엔진 자체와 배기음이다. 여전히 아날로그 감성은 세일즈 포인트다.

가공할만한 가속감을 보이지만 운전자의 머리가 뒤로 젖혀지는 일은 없다. ‘Everyday Sports’를 표방하는 아우디다운 세팅이다. 과격하지 않으면서도 필요충분한 파워 추출을 한다. 누구나 위화감을 갖지 않고 수퍼 스포츠카를 누구나 즐길 수 있어야 한다는 생각이 기본이다. 때문에 엔진도 결코 과도한 반응을 보이지 않는다. 가속 페달을 깊게 밟지 않아도 파워가 원하는 만큼 전달되는 것을 느낄 수 있다. 같은 고성능 엔진이라도 그것을 표현하는 방법은 엔지니어에 따라 다르다는 것을 다시 한 번 실감한다.

제원표상의 0-100km/h 3.2초와 최고속도 330km/h라는 수치만으로도 카리스마를 느낄 수 있다. 하지만 20세기 말부터 스포츠카의 발전과 변화를 함께 해 온 기자의 입장에서는 이 정도의 파괴력을 가진 차를 서키트에서 달려 볼 기회가 당장에는 없다는 점이 아쉽다. 일반도로와 서키트의 주행은 전혀 다르다. 운전자의 자세도 다르지만 시도해 볼 수 있는 움직임도 뚜렷하게 차이가 난다. 이웃 일본만 해도 비용을 지불하고 서키트를 찾는다. 자동차문화에서도 차이가 많이 난다.

서스펜션은 앞뒤 모두 더블 위시본. 댐핑 스트로크는 당연히 짧다. 그런데 편평률 30에 20인치 타이어만으로 상상하는 거동과는 조금 다르다. 자잘한 요철이나 다리 이음매 등을 타고 넘을 때의 세련미가 압권이다. 네 바퀴의 감쇄력을 1/1,000단위로 제어한다고 하는 자성 유체 댐퍼의 효과다. 이는 람보르기니 우라칸에도 채용되어 있다.

아우디 실렉트 드라이브로 원하는 성격의 주행을 할 수 있다. 모드는 한글로는 승차감(Comfort), 자동(Auto), 다이내믹(Dynamic), 개별 설정(Individual)으로 표기되어 있다. 다이내믹 모드로 바꿔도 댐퍼가 지나치게 하드해 져 노면의 요철을 튕겨 내는 거동은 보이지 않는다. 수퍼 스포츠카에서 이런 승차감을 보이는 것은 엔진과 변속기의 매칭에 의한 것이다. 엔진의 잠재력이 얼마나 중요한 지 보여 준다. 다만 서스펜션의 강성은 상대적으로 약하게 느껴진다. 더 적극적으로 이야기하면 엔진이 섀시를 이긴다고도 할 수 있다.

시동 버튼 아래에 있는 머플러 그림의 버튼을 누르면 스포츠 사운드를 즐길 수 있다. 디지털 원주민들이 이런 사운드를 좋아할까 하는 생각을 할 수도 있다. 하지만 오늘날 LP판이 부활하고 오프라인 서점이 활성화 되며 수첩을 다시 들고 다니는 이들 중에는 젊은층이 더 많다.

록 투 록 2.8회전의 스티어링 휠을 중심으로 한 핸들링 특성은 약 언더. 응답성은 직설적이다. 선대 모델보다 반응이 빨라졌다. 옵션으로 가변 기어비 다이나믹 스티어링도 설정되어 있다. 속도를 제어하는 세라믹 브레이크의 제동력도 강력하다. 이런 장르의 차에서 제동력에 대한 믿음은 럭셔리 세단과는 또 다르다.

주황색 R8은 차체 컬러부터 자극적이다. 주황색이 어울리는 스포츠카는 흔치 않았다. 기자가 기억한 것으로는 Ruf가 튜닝한 911을 비롯해 피아트의 쿠페 피아트, 마쓰다 MX-5, 쉐보레 콜벳, 그리고 현대 벨로스터 등이다.

엉덩이를 들이 밀고 탑승하는 자세도 예사롭지 않는 느낌을 줄 수 있다. 스포츠 버킷 시트에 앉으면 주황색은 더 이상 생각나지 않는 것도 스포츠카의 이중성이다. D컷 스티어링 휠이 차와 일체가 되어 달리고 싶게 자극한다. 하지만 한 참을 달리면 버추얼 콕핏의 다양한 기능을 보며 달라진 세상을 체감한다. 마세라티 기블리 시승기에서도 얘기했지만 기자의 입장에서는 여전히 혼돈이다. 디지털 유목민으로서의 혼돈이다.

그럼에도 수퍼 스포츠카의 스티어링 휠을 잡을 수 있다는 것은 여전히 감성을 자극한다. 과연 이것을 포기할 수 있을까?

관련자료

-

링크

-

이전

-

다음